| 【も・く・じ】

第一章 河川予定地

一、赤と白の板 二、三度目の御奉公 三、黄金峡

第二章 朱砂の里

一、地の果て 二、てっぽう抜き 三、古家 四、ブナの木峠 五、皆伐 六、死に川 七、望郷

第三章 巨大開発

一、ランドローバー 二、ダム屋 三、水力調査 四、自家発電 五、揺れる心 六、二者択一 七、分裂

第四章 ふるさと

一、春陽 二、出会い 三、詐欺師 四、コボたち 五、妨害 六、よそ者 七、やじろう 八、試写会 九、友達の本

第五章 先人たち

一、襲い春 二、死守会 三、女の涙 四、友の会 五、桜守

六、ダムサイト

第六章 山の子ら

一、休校 二、二十四の瞳 三、清心寮 四、下枯れ病

五、教師の目 六、教訓

第七章 ゆるえ

一、あけぼの 二、殿様五兵衛 三、お回り様 四、仁田由定伝説

五、トチの実 六、さより 七、ふき合い

第八章 ゆく年・くる年

一、セールスマン 二、修善寺へ 三、共有財産 四、再就職

五、「徳山御殿」 六、後ろ髪

〔付〕エピローグ・ふるさとを思う糧に・徳山関連年表

―写真展「増山たづ子 すべて写真になる日まで」を見に行く―

“ダムに沈んだ村”徳山を語らずにはいられない

1、新東名を快適ドライブ――初めて耳にした静岡の長泉町へ

建物自体が優れた作品でもあるイズ・フォト・ミュージアム 建物自体が優れた作品でもあるイズ・フォト・ミュージアム

地図に当たってみると、町は沼津の上(北)に位置し、それを取り巻いている沼津市も富士市も、御殿場市や裾野市もよく知っているのに、これらの真ん中にある長泉町についてはまったく知らないでいた。もっと名古屋に近いところにあるかと思っていただけに、真っ先に感じたのは「遠いなあ……」ということだった。それでも徳山村と聞けば、行ってみたくもなってくる。

平成25年12月3日(水)、車で出かけた。この年になってドライブに目覚めてしまい、たまには遠出してみるのも楽しそうだ。三ヶ日から新東名に入った。

この道を走るのは初めてである。東名よりも内陸側、山間部を通るので、ポンコツの軽自動車には苦しいかと思った。しかし、高いところを走ってはいても、トンネルで結ばれた平坦な道で、東名よりもむしろ走りやすいくらいだった。

こちらは交通量も少なく、新しいだけに路面も滑らか。山々の紅葉が美しい。赤や黄、オレンジに彩られた山の頂きが目の前に連なっており、新東名は天空のハイウエーといった感じである。

静岡サービスエリアで昼食を取ることに。ここは大きな施設で、できてまだ新しい。道中、車が少ないのでやってゆけるか(営業してゆけるか)と思ったりもしたが、意外にも店内は多くの人たちでにぎわっていた。

数ある飲食店の中から「焼津」の付いた店でマグロ丼を注文した。できるのを待っていると、後から来た男性の5人連れが「シラス丼だ、シラス、ここではシラス丼」と言い、「おれも」「おれも」と全員がシラス丼を注文し出した。こちらも一瞬迷ったが、ちょっと高いマグロ丼にしていた。

考えてみると、マグロは冷凍ものだよ、なあ。鮮魚を売り物にしたこの店ではやっぱりシラス丼にすべきだったのか。マグロ丼もおいしかったものの、ワイワイ言いながら食べている彼らのものの方がよかったようにも思えてくる。

サービスエリアを過ぎたあたりから、富士山が正面に見えてきた。この日は雲一つない天気で、雪を抱いた華麗な姿が手に取るよう。紅葉の山々を手前に配して見栄えもよく、そう言えば、世界遺産に登録されてから初めて見る富士山だった。

長泉沼津インターチェンジで下り、展覧会の会場であるクレマチスの丘「イズ・フォト・ミュージアム」へ。愛鷹山(あしたかやま、標高1187メートル)の麓にあることは分かっていたが、そこへ行く道がややこしい。途中で何度も尋ねてようやくたどり着けたものの、もういっぺん出直せと言われたら、とてもじゃないができそうにない。

来てみてびっくり、すごい複合施設だった。大自然を生かした広大な敷地に美術館などがいくつもあり、園内には日本料理店やイタリヤ料理店、各種売店などが点在していた。

ちなみに文化的施設を挙げると、これから行く「イズ・フォト・ミュージアム」をはじめ、イタリヤの彫刻家ジュリアーノ・ヴァンジの作品を展示する「ヴァンジ彫刻庭園美術館」、フランスの画家ベルナード・ビュフェの「ビュフェ美術館」、同じく「ビュフェこども美術館」、これに加えて生前中に開館したという「井上靖文学館」もある。

長泉町は平成の大合併でも、どこにも属さなかったらしい。小さな町がどうしてこんなに立派な施設を運営していけるのか。それに比べると訪れている人が少ないようで、もっと広く知られてもいいところである。

試しに、駐車場にある車のプレートを調べてみた。地元の「沼津」「伊豆」が多いのは当然だが、「横浜」や「品川」「千葉」「習志野」など、関東各地からのものがかなりあった。東京方面からドライブがてらに来るには手ごろなところなのかもしれない(愛知県からは「名古屋」が一台とぼくの「尾張小牧」だけだった)。

2、よくも撮ったり、並べたり――額縁に入れて500点も

多くの増山作品が並べられた会場 多くの増山作品が並べられた会場

増山さんの写真はこれまでに写真集や写真展などでよく見てきた。それどころか、生前にご本人から何度も見せてもらっている。展示されている作品を、それぞれ懐かしく拝見することになった。

増山さんは村人を中心に膨大な写真を撮られているが、写っている人がみんな笑顔にあふれている。それは増山さんが普段から親しく付き合い、例えば子供には「ご飯、食べたか」、夫婦には「仲よーしとるなあ」などと語りかけながらシャッターを押されているからだ。廃村前の徳山村にはプロ・アマを問わず多くのカメラマンも入ったが、増山さんほどほのぼのとした写真を撮った人はいない(し、撮れるものでもなかった)。

当時の水資源開発公団は集団離村を前に、一軒一軒の住宅や家族などを撮影し、豪華な写真集にしている。ここに登場する人たちはみな硬直したような表情で納まっていて、同じ人物でも増山さんの撮られたものとは好対照を見せていた。知り合いのカメラマンもしばしば徳山村に入っていたが、彼もしきりに「あんなのはポッと行っただけの人間には撮れませんよねえ」などと舌を巻いていたものだ。

その増山さんの愛用されたのが“バカチョン・カメラ”(いまはコンパクトカメラと言うべきか)の傑作とも言われた「ピッカリコニカ」だった。会場にはそのカメラも展示されていた。いつか増山さんが営まれる民宿に泊まっていたとき、それを開発した小西六の人と同宿することになったが、当のご本人が「これほど使われるとは(開発に当たって)考えてもみもしなかった」と言っておられたほどである。

増山さんはこのカメラと出会い、暇を見つけてはまさに“撮りまくって”おられた。ご主人は外地で戦死されていたが、ご自身はその死を信じようとされない。撮影を始められた当初の動機も、ダムの話が持ち上がって村の様子が変わり始めたのを感じ、「いつか帰ってくる父ちゃんに、これを見せて村の話をしなかん」というものだったと聞かされている。

展示された写真のグループごとに、気のきいたコピーが付けられていた。それがいかにも生前に聞かされた増山さんらしい言葉や考え方だった。これだけぴったりした文章をよくも紡ぎ出せたものと、ここでもまた感心させられた。

「ダムになっちゃ、かなわんな。はじめは村一丸となって反対したんだけど、途中から割れたな」

「もう一刻も早くダムになった方がいい。補償をしっかりしてもらいたいとな。その方に関心を持っていかれてまったな」

「イラもな、こんなバカげたことをやっているよりは、これは少しでも自分の大事なことを残しておかなかんと駄目だなと、そういう気持ちに変わったの」

増山さんは政治的な発言をする人ではなかった。しかし、村の暮らしを何よりも大切にしておられた。だれとでも気軽に接しておられたが、なにげなく言われる言葉の端々に賢い人だなと思えてきたものである。

会場を一通り見終わった後、学芸員さんにお会いできた。これを企画されたお一人、奥山貴嗣さんがその人。今年27歳になられる若い方だった。

――どうして徳山村の写真展を、ここ伊豆で?

「直接的には人間的な結び付きからです。小原という者がおりまして、そのお父さんが徳山村の先生だった方と懇意で。当館は写真をテーマにしており、その意味でこれもありかと」

小原さんはどうも嘱託の研究員らしい。この日はお会いできなかったが、お父さん(故人)とは徳山村で何回もお会いしている。名古屋で学校の先生をされており、人種差別や人権問題などで闘われた気骨ある方だった。

――すごい数でしたが、何点ほど。

「展示したのはざっと500点ほどでしょうか。木枠は今回のために作りました。通常ですと美術品を購入したりするのですが、今回はその必要性がなく、木枠はこれからの展示会などでも使えるので、思い切って」

とはいえ、よくやれたもの。この展覧会のためにこれだけ作ってしまったというのがすごい。半端な気持ちで今回の写真展が企画されたものでないことが読み取れる。

――アルバムもたくさんありました。整理が大変だったでしょう。

「棚に入れて展示したアルバムはおよそ600冊に上ります。点数にすると10万枚ほど。これは野部博子さんという方が管理されていて、今回の展示ではこの方にも大変お世話になりました」

懐かしいお名前だ。徳山村では野部さんにもお世話になった。先生は昔話などの研究で徳山村に入っておられた。大学を退職されてから「増山たづ子の遺志を継ぐ館」として、増山さんの残された写真の整理に取り組んでこられたそうである。

――各所に掲げられたキヤッチコピーがよかったですよ。

「あれは写真の裏に書かれていました。写真集などに紹介されているのも、多くは増山さんが裏に手書きで書かれていた文句でしょう」

なるほど、そうだったのか。増山さんは写真を撮るだけではなく、思いもこまめに書き込まれていたのだ。道理で増山さんらしい言葉だったはずである。

この展覧会は来年(平成26年)3月2日まで開かれている。名古屋の方にもぜひ行ってほしいし、向こうへ行ったときなどには足を延ばしてもらいたい。これまでには見られなかった、途方もない量の写真展である。

3、山村の暮らしが息づく陸の孤島――徳山村というところ

ダムに沈んだ、かつての徳山村中心部の一コマ ダムに沈んだ、かつての徳山村中心部の一コマ

秋山郷も遠山郷も訪れている。しかし、いずれも交通の便がよくなってからのことで、秘境が観光の売り物になっていた。ダムに沈んでしまった徳山村は最後まで残された山間僻遠の地で、だからこそダム話が持ち上がってきたとも言える。

徳山村は木曽三川の一つ、揖斐川の源流にある村だ。そこへ行くには山の迫った断崖絶壁の道を通らなければならず、車一台がやっと通れるくらいの道幅だった。ぼくはその難所を密かに“縮む”を通り越して“金玉つぶし”と呼ぶことにしていた。

日本一のダムはここにできた。その地形がダム屋の目には「寝かせた植木鉢の底の穴に、栓をするようなもの」と見えたらしい。総貯水量は6億6000万立方メートルで、諏訪湖に匹敵する巨大なロックフィル式のダムだ。

ぼくが初めて徳山村を訪れたのは下流に横山ダムが完成し、村が岐阜県に早期解決を要望していた昭和40年代の中ごろのこと。昭和32年にダムの話が持ち上がり、村はマスコミに登場するようになっていた。その後の扱われ方は「カラスが鳴かない日はあっても、徳山村のニュースが出ない日はない」と言われるほど、新聞やテレビ、ラジオなどをにぎわせたものである。

村の中心地、本郷にある民宿に初めて泊まったとき、ご主人の客とも思わない言葉づかいに驚いたものだ。後で方言の研究家から「敬語のない、まれにみる村」と教えられた。村民に貧富の差がなく、肩を寄せ合うようにして田植えや屋根の萱葺きなども助け合って生きており、その後、共同作業を意味する「ゆい」とか「ゆう」とかいう言葉を自然に耳にするようになった。

この村はまた日本でも屈指の豪雪地帯だった。これまた初めての冬に、篠田さんの勤務する小学校の櫨原分校を訪れたとき、地下のある木造教室にびっくりしたものだ。それは地下などではなく、知らずに入ったところが校舎の2階だった。

明治時代、深い雪に埋もれて1カ月近く、下界と音信不通になったことがある。新聞では全員絶望かと騒がれていたが、一人の死者を出すこともなく、これまたニュースになった。山に生きる人たちの知恵はしたたかで、そこには先人から受け継がれてきた確かな暮らしがあった。

徳山村を訪れた人たちは自分のかつての生まれ故郷を思い出したものである。そこでは昭和30年代の山村風景がそのままにあった。ダムの予定地となったところに政府は公共投資などはしないし、それは住民を追い出すためにも必要だった。

東京の出版社がそんな村の風景や暮らしぶりを写真集にした。世は高度成長だ、列島改造だと騒がれているというのに、この村だけは時間がとまったように昔のまま。南米へ移民した人たちがその写真集に自分たちの故郷をだぶらせ、それに教えられて出版社は英文版も出したほどだった。

肩を寄せ合うように暮らしてきた人々に、ダムは様々な決断を迫った。マスコミは村で起こる現象を「狂騒曲」などと皮肉り、村民らは「ヘビの生殺し」などと嘆いた。わが国で未曾有の「全村水没」「全員離村」は今回の原発事故による福島県民の苦しみとも重なってくる。

両者の違うところを探せば、徳山村は“見捨てられていた”ことだろうか。話題にはされすぎるほどだったが、一般の人たちには我が事のように受け止められてはいなかった。それどころか、うまいことをするといった冷ややかな見方もあり、こうした面でも村は社会からも孤立させられていた。

長年、共産党の新聞「赤旗」を読んでいる(購読しているのは日曜版だけだ)が、それに記事として取り上げられたのを見たこともないし、村で「赤旗」の記者が取材に来たという話を聞いたこともなかった。国の施策には抗し切れず、増山さんはダムの話が持ち込まれたことを「第二の赤紙が来た」と嘆いておられたものだ。最初の赤紙でご主人を召集されている。

村人らはダムに翻弄される生活を「沈んでまう(しまう)」と言うのではなく、「浮いてまう(しまう)」と言っていた。降って湧いたようなダム話から離村に至るまで、実に30余年間にもわたってまさに地に足の着かない日々を余儀なくさせられた。この間、村人の心も様変わりし、抗し切れないダムに押し流されてゆく。

廃村から四半世紀がたった。いまでは世代交代し、新聞記者ですら知らない。以前、徳山村の本を買いに来られた若い人に「どうして?」と尋ねたら、「岐阜支局に転勤が決まり、勉強しておきたい」とのことだった。もちろん、いまは徳山村の地名すらなく、すべてが湖底に沈んでしまった。

先に「敬語のない村」と書いた。通い続けているうちに、住民の言葉までが変わってきた。まず外部の来客と接する人たちが敬語を使いだし、敬語はこの村でも当たり前のようになっていったのである。

4、「自然と歴史と文化を語る集い」――小さいけれども大きな足跡

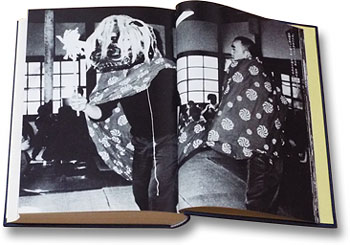

15歳の元服式を祝い、演じられていた獅子舞い 15歳の元服式を祝い、演じられていた獅子舞い

(「徳山村ーその自然と歴史と文化2」より)

徳山村のことを書き出すと、いくら紙面があっても足りない。ここではぼくも背後から見守ることになった「徳山村ミニ学会」――正式名称「徳山村の自然と歴史と文化を語る集い」に絞って記すに留めたい。日本各地にダムに沈んだ地域は多い(と言っても、さすがに自治体が丸ごと消えてしまった例はない)が、村民がこれだけ熱心に自分たちのことを記録していったのは希有のケースではなかったか。

活動の中心となったのが小学校へ赴任してきた篠田通弘先生だった。篠田さんは村の歴史を残そうと、村民有志らとともに「徳山村の歴史を語る会」を立ち上げた。やがて囲炉裏を囲みながら出できた村人たちの話はガリ版刷りの『ゆるえ』としてまとめられてゆく。「ゆるえ」とは徳山村の方言で「囲炉裏」のことである。

隔絶された谷間の村には古くからのものがあらゆる面にわたって残されていた。それらは考古学や民俗学、方言、宗教、昔話や民謡、童歌、動植物、その他多岐にわたっており、それぞれに関心のある人たちが都会から調査や研究にやってきていた。しかし、彼らの活動の多くは個々別々のものであり、横のつながりにはなりにくかった。

やがてメンバーらは「会」を「集い」に発展させた。せっかくの研究成果も都会や学会などで発表され、それらを提供した村人らへの還元はなかった。いっそこちらで場所を提供することにより、村人の前でも発表してもらおうという話になり、毎年1回、夏場に民宿で1泊2日の「徳山村ミニ学会」を開催するまでになった。

これを一番喜んだのは当の研究者たちだった。村人から居ながらにして教えられることにもなり、しかも異分野の研究者らと交流する場にもなった。夜には発表者も村人も一般の参加者らもいっしょになり、酒を酌み交わしてなごやかに語り合うひとときも持てた。

多いときには遠い山あいの村にもかかわらず、両日で参加者が100人を超すまでになった。行政などのバックアップを受けることもなく、これだけ中味の濃いものを継続してやれたというのは特筆に値する。この「徳山村ミニ学会」は廃村になってからも、下流の旧久瀬村(現、揖斐川町)で開かれてゆく。

「集い」では毎月1回「美濃徳山村通信」を出し、村の状況を伝えたり、研究者の発表の場にもしてきた。この編集と発行には篠田さんの並々ならぬ努力があった。いまそれらをひもといてみると、ダム問題に揺れ続け、離村へと向かう村の貴重な記録集にもなっている。

こちらも徳山村へ通っているうち、何冊かの本を出すことになった。自分で言うのも何だが、あのころはよくやったよなあ、という感じだ。量的に見ればどれもがほとんど売れておらず、いまも書庫でほこりをかむっている。

篠田さんも若かったし、ぼくもそれなりに若かった。いまだったら、あのような出版はとてもやれそうにない。おかげで徳山村へはよく通うことになり、みなさんには親しく接していただいた。

いまごろ山の頂上に雪が積もり始めているのだろうか。この時期になると麓が紅葉で赤や黄色に染まり、青空をバックにした山頂の雪がひときわ見事に輝いて見えたものだ。この秋から冬へ移る季節も、強く印象に残る光景だった。

増山さんの写真展にはそんな徳山村の四季も写し出されていた。川へ行けばアマゴやイワナが釣れ、春には山菜、秋にはキノコと山の幸も豊富だった。いまは人々の暮らしだけではなく、そうした豊かな自然までもがダムの底に消えてしまった。

時間の経つのは速いものである。世話になった人たちの多くが亡くなられ、まだ小学生だった子供たちも20代や30代、40代の立派な大人になっている。その子供たちは父祖の暮らしてきた徳山村を知らないし、いまや訪ねることもできなくなってしまった。

5、海の幸たっぷり――やっぱり旅には温泉がいいなあ

オオ、ナイス! 部屋の真正面に見える雄大な富士山 オオ、ナイス! 部屋の真正面に見える雄大な富士山

「お一人様は料理を六分目にということでございましたね」

フロントの女性がこんなことを言っている。書き忘れていたが、この日は女房を同道させており、宿も好きなところに決めさせていた。しかし、どうして今日に限って少な目にするのか。

部屋に入ってからこれを責めると、「ここは食べ切れんほど出る。残したら、もったいないでだわ」と。「お前が食べなきゃ、オレが食うがや。それこそもったいないわ」と怒ると、「自分の分だけでも食べれん。残してまったら、まっともったいない」と妙に言い張る。まったく、もう……。

部屋は8畳に12畳と広く、畳の匂いもかぐわしい。窓の正面には富士山が望め、夕暮れどきとあって茜色に染まっていた。早速、温泉に入って、夕食に――。

「いや〜あ、これはこれは」。思わず声を出してしまった。テーブルには一人一艘のサシミの舟盛りをはじめ、カニ、牛肉の陶板焼き、タイのしゃぶしゃぶ、それに小皿でタコやエビ、カズノコなどがずらりと並んでいた。

その後もあれこれ出てきたが、特においしかったのはキンメダイの煮物。これがまた大きく、普段ならこれだけで十分なほど。自分の分が食べ切れないくらいで、ふくれたお腹を手でさすりながら、ビールを2本飲むのがやっとだった。

この旅館名には「さかなや」が付いていた。富士山の見える部屋代1000円を加算し、これで代金は一人当たり9800円。駐車場に止めていた車に乗り込むと、女房がエラソーに「それみやー(それみなさい)、私が言った通りだったに」と威張り、こちらとしては「えーとこ、選んだなあ」と言うしかなかった。

帰りは富士山を右手に眺めながら、道の駅に寄るなどして1号線をドライブ。この日の昼からは静岡で出版をしている羽衣出版の松原正明さんのところへ寄ることになっていた。ご自宅の近くに魚の加工屋さんがあり、そこには売店とテント張りの飲食コーナーがある。

お目当ては昨日食べそこねたシラス丼だった。ここは同じシラス丼でもいく種類もあり、注文した生のシラス丼はめちゃくちゃうまかった。「うみゃー、うみゃー」と言いながら食べていると松原さんがやってきて、「なにぃ、別のところでゆっくり食事したかったのに」と言いながら、この店のよさを盛んに自慢するのだった。

普段、電話では話をしていても、お会いするのは久しぶり。松原さん宅で数時間あれこれと雑談を交わした後、帰路は東名を使って家へ帰ることに。増山さんの写真展のおかげで、取材を兼ねての楽しい旅となった。(2013.12.15「名古屋なんでか情報」_114号より)

|