| マイタウン(MyTown)| 一人出版社&ネット古書店 |

|

■武功夜話のふるさと |

立川和四郎富昌は2人いた!

誤って伝えられている“幕末の甚五郎” ●まさか? 定説に疑問を抱く社寺の柱や欄間などには彫刻が施されているケースが多い。これらは「宮彫り」とも「装飾彫刻」とも言われ、荘厳さを醸し出すのに一役買っている。江戸前期は日光東照宮や静岡浅間神社に代表されるように極彩色で飾り立てられたが、後期になると白木のままで躍動感あふれるものに変わってゆく。 その代表格とされる流派が立川流である。初めは江戸で興ったが、信州諏訪の立川和四郎富棟(とみむね)が覚え、その子に和四郎富昌(とみまさ)が出て一世を風靡(ふうび)した。各地の社寺を訪ねると彫刻のある建物が文化財に指定され、そこで“名人”富昌の名を知ることになる。

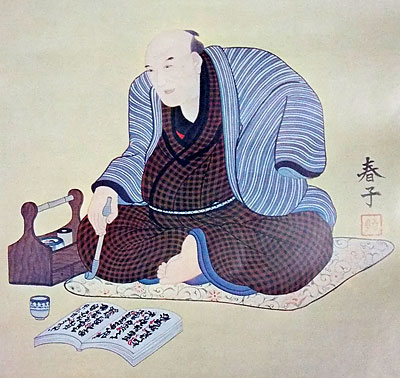

例えば、長野県千曲市の興正寺には「初代富棟より弐代富昌にいたり、その繊細流麗の美は開花し、特に寺社建築装飾には新しい力と美を発揮し、県内に多くの文化財を遺している」との史跡標札が市教委の手によって立てられている。 また、山梨県北杜(ほくと)市の諏訪神社の標札には「精巧な彫刻は全体の均衡を失わず、よく立川流の作風を伝えており、富昌傑作品の一つである」と書かれ、県指定の文化財であることを教えてくれている。 柱に取り付けられた唐獅子や象の頭(かしら)、欄間などに彫られた龍や鳳凰。中国の故事を彫刻で表現したものも多い。 これらの魅力に取りつかれて各地の社寺を訪ね歩いているうち、「そう書いてあるけど違うよ」と言う人がいたことだ。初めは信じられなかったが、戦前に出版された平凡社の『大百科事典』に出会って以来、次第に考え方が変わってきた。 それには「立川流」として「二代目は建築的才能はなかった」とある。そういう目で見ると、二代目のものとされている肖像画も気になりだした。それは千葉市の千葉神社で仕事をしていたとき、同地の「春子」によって描かれたものだが、当時の富昌は71歳に当たっており、とてもそのような年齢には見えない。 ● 和四郎に成り切った作十郎ここから浮上してきたのが岐阜県多治見市出身の宮大工、野村作十郎だった。13歳のときに富昌のもとに弟子入りし、23歳で独立、その後も共に多くの仕事をしている。 多治見は当時、尾張藩に属していたが、地元では6尺(約1.8メートル)の大男と伝えられ、村芝居では大石内蔵助を演じる人気者だったとも言う。キセルを手にあぐらをかき、読んでいるのは歌舞伎の本ではないか。 立川流の宮大工の名が多く残されている中、作十郎の名前はまったくと言っていいほど出てこない。取材は難航し、関係者からは「これだけ定着しているのに、何を言い出すのか」と白い目で見られることもあった。この世界では和四郎富昌は“名人”“名工”としてあまりにも有名で、疑う余地すらなかったのである。 しかも、当の社寺や自治体に残されている棟札や請負書などの古文書には「立川和四郎」「立川富昌」「立川内匠(たくみ)」(内匠とも称していた)とはっきり署名されている。これが紛れもない証拠とされ、専門家や文化財関係者によって公認されてきた。筆者自身もそれを信じて疑わなかったが、取材を進めてゆくうち、その多くを作十郎が名代として「和四郎」「富昌」「内匠」と書いていることに気付いた。 和四郎富昌は大工の棟梁と彫り師の2人が名乗っていたのだ。しかし、同じ立川を使ってはいても、よく見ると筆跡が違っている。作十郎は「和四郎」と署名しながら「作十郎」と読める印鑑も押している。ここから取材は急展開しだした。

「違うよ」と言っていた人は親や周囲の人たちの話から、彫り師の和四郎が作十郎であることを知っていたのだ。作十郎は「龍を彫らせたら右に出る者がいない」と言われ、彫刻のうまさから甚五郎とも呼ばれていた。それが時の経過とともに忘れ去られ、棟札や古文書に残る棟梁の二代目和四郎富昌が独り歩きしだした。 こうした目でさらに取材を進めてゆくと、二代目の死後も「和四郎」「富昌」が“活躍”していたことだ。二代目は安政3年(1856)に75歳で亡くなっている。その和四郎が安政5年に三河・正法寺の本堂を再建し、明治3年(1856)には遠州・掛塚の祭り屋台に彫刻を残していたのである。 ● 後世に二代目を神格化する動きも立川流は社寺の建築と装飾で旋風を巻き起こした。後世になるにつれ、富昌は神格化されてゆく。中には死後の作品を富昌とする偽文書も登場し、肖像画にある「春子」を消して「自画」としたものもある。いま二代目富昌の彫刻とされているものは、東は千葉から西は京都まで広く分布している。 こうなってくると和四郎=作十郎が彫ったと言われてきたものでも、和四郎なら二代目のことだとして富昌の作品に書き換えられてゆく。関係する社寺もそれを名誉なこととし、棟札や古文書をもとに専門家や自治体も追認した。富昌“名人”伝説は増幅され、逆に作十郎は消されてきた。 富昌の作品は50代ごろから急に多くなる。このため「遅咲きの名工」と評する人もあるが、彫刻が急にうまくなるとは思えない。これは弟子入りした作十郎がめきめき腕を上げ、実力を発揮しだしたからだろう。 明治時代、立川流から立木(立川)音四郎種清という大工が出た。いまでは二代目富昌の弟子とされているが、彼は作十郎を師匠としていた。作十郎の墓は自然石を利用して作られており、音四郎は生前「棟梁と同じような墓に」と言い、その形を絵にまで描いて指示している。ちなみに、二代目の墓は加工された立方体のものだ。 ● 「ワシが建てる、お前が彫れ」

二代目富昌は彫り師としてではなく、大工の棟梁として“天才的”だったと言うべきだ。“棟梁の中の棟梁”大棟梁として、名プロデューサーとして大工集団を率い、立川の名を飛躍的に高めた。作十郎を見いだし育てたことにより、二人は絶妙のコンビネーションを保ち続けた。筆者には「ワシが建てる、お前が彫れ」と言っている声が聞こえてくるようでもある。 作十郎は絵もよくした。葛飾北斎最晩年の大作として有名な信州小布施・岩松院の天井絵「八方睨(にら)み鳳凰図」。89歳になる北斎が江戸から来て描けたとはとても思えず、筆者は作十郎その人の作品だと思っている。 そのとき、作十郎は近くの“八幡様”武水別(たけみずわけ)神社の本殿を再建するため、現在の千曲市に長期にわたって滞在していた。そこには天井絵そっくりの鳳凰を彫刻で残している。北斎は小布施へ「半てん姿で来た」と伝えられているが、それはまさに大工職人の作十郎ではなかったのか。 当初は思ってもいなかった作十郎を知り、昨年(2014年)、地元の中部経済新聞に「天空の龍 幻の名匠野村作十郎」と題して連載させてもらった。約束の半年間で「おわり」となったが、その後、これまでの調査を裏付けするような話がいくつかもたらされた。連載終了後も追跡取材を重ね、新たな章も加えてこのほど上下2巻にまとめた。 本にするに当たり、連載された新聞記事はそのまま版下にした。これには同時進行の形で書いた臨場感と毎回掲載した写真を生かしたい思いもあった。作十郎の実像や実績などは本書に譲るとして、彫刻に関しては作十郎の視点で、いま一度、再検討されなくてはならない。 (舟橋武志・ブックショップマイタウン店主、2015年4月1日号「アクセス」より)

|

↓下の関連記事もおもしろいですよ。

↓下の関連記事もおもしろいですよ。 立川流彫刻師、

立川流彫刻師、